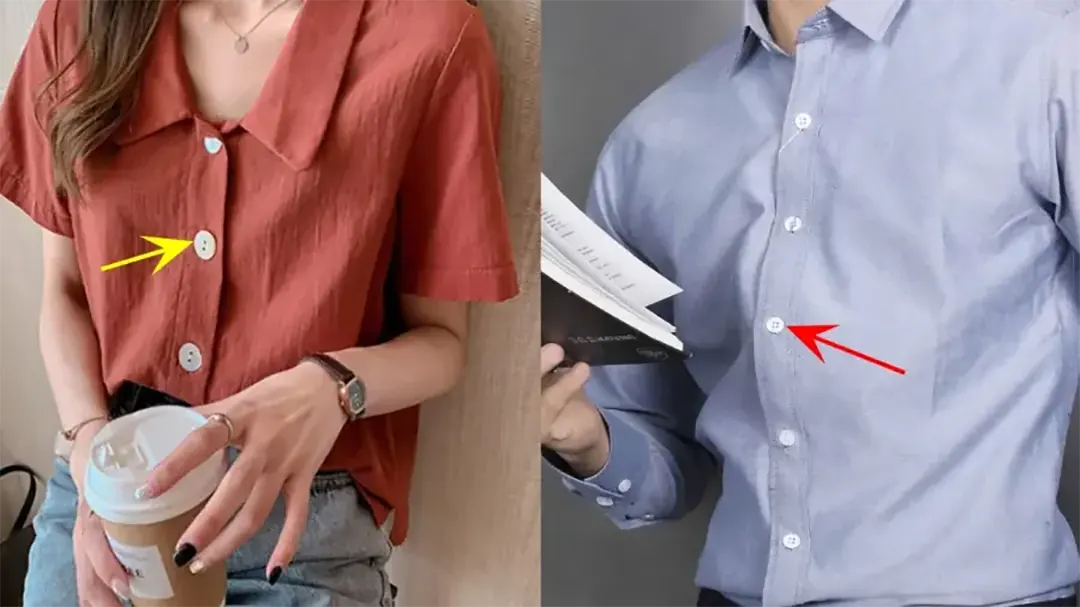

L’énigme des boutons inversés : une divergence vestimentaire entre hommes et femmes aux racines historiques

Cette distinction vestimentaire en apparence banale révèle en fait une riche histoire sociale remontant au Moyen Âge. L'opposition dans la disposition des boutons sur les vêtements masculins et féminins trouve son origine dans des coutumes ancestrales liées aux rôles sociaux et aux nécessités pratiques. Explorez comment ces facteurs ont influencé un détail qui subsiste encore aujourd'hui dans notre habillement contemporain.

Des racines médiévales révélatrices du rang social

Pour comprendre cette curiosité du vestiaire, un saut dans le temps s’impose, jusqu’à l’ère médiévale. C’est au cours du XIIIe siècle que les boutons font leur apparition en Europe, mais ils symbolisent alors un attribut de luxe. Fabriqués dans des matériaux nobles tels que l’ivoire ou la nacre, parfois ornés de gemmes délicates, ils agrémentent surtout les tenues de l’élite. À cette période, s’habiller était un rituel… souvent accompli à plusieurs.

Les dames de haut rang ne revêtaient pas leurs robes seules. Elles étaient aidées par des domestiques, en grande partie droitières. Pour faciliter la tâche de ces assistantes, les boutonnières étaient placées sur le côté gauche, offrant une prise plus naturelle à celle qui se tenait face à la personne vêtue.

Résultat : cette disposition des boutons à gauche est devenue peu à peu un signe distinctif de raffinement, un indice de standing… qui perdure encore aujourd’hui.

Le côté masculin : une affaire de praticité martiale

L’explication pour les hommes emprunte une voie totalement opposée. Leurs vêtements, en particulier ceux des soldats et des aristocrates, étaient conçus pour l’efficacité sur le champ de bataille. Un élément crucial entre en ligne de compte : comme l’écrasante majorité des hommes maniaient leur arme de la main droite, il fallait pouvoir dégainer sans encombre.

Placer les boutons sur la droite éliminait tout risque de gêne lors de ce geste rapide. Même pour les habits du quotidien, cette configuration s’est maintenue. C’était une façon non verbale de proclamer : « Je suis prêt à agir ». Un héritage direct des équipements militaires, des tournois et de la vénerie, en somme, de l’univers viril et combatif de l’époque.

Une tradition qui marque encore la mode actuelle

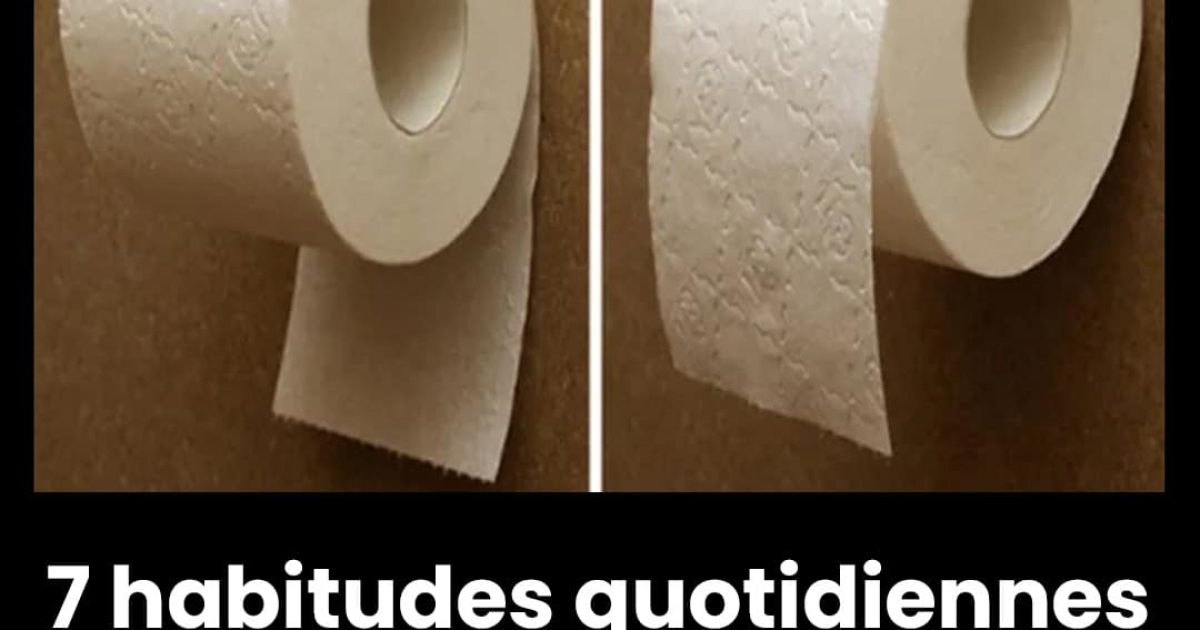

Ce détail initialement fonctionnel est devenu une norme stylistique. De nos jours, rien ne s’opposerait techniquement à uniformiser ou à changer le côté des boutonnières. Pourtant, l’usage persiste. Cette différence permet aussi de distinguer aisément les collections pour hommes et pour femmes dans les magasins ou sur les cintres.

Même si certains créateurs contemporains aiment jouer avec ces conventions pour imaginer des lignes unisexes, dans la très grande majorité des cas, la règle du bouton à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes reste de mise.

Cette coutume a-t-elle encore un sens à notre époque ?

D’un point de vue purement pratique… pas vraiment. La plupart d’entre nous, quel que soit notre genre, savons nous habiller sans aide extérieure. Mais symboliquement, cette particularité est riche d’enseignements : la mode ne se résume pas aux tendances éphémères. Elle reflète aussi les usages, les hiérarchies sociales et l’histoire.

En maintenant ces différences, le secteur du prêt-à-porter perpétue discrètement des siècles de traditions, d’évolutions et de gestes ancrés dans l’inconscient.

Preuve que le plus petit détail d’une tenue peut cacher une histoire fascinante.